Der Rosenkavalier

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Der Rosenkavalier

Komödie für Musik in drei Aufzügen (1911)

Musik von Richard Strauss

Text von Hugo von Hofmannsthal

Dauer: ca. 4:40 h inklusive zwei Pausen nach dem ersten und zweiten Akt

Sprache: In deutscher Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Altersempfehlung: ab 14 Jahren

Ärger mit der Verwandtschaft macht auch vor dem Wiener Hochadel nicht halt: Der ungehobelte Baron Ochs auf Lerchenau stört das morgendliche Tête-à-tête seiner Vetterin, der Feldmarschallin, mit ihrem jungen Liebhaber Octavian, um sie für seine eher von pekuniären Interessen geleiteten Hochzeitspläne um Hilfe zu bitten. Dabei ahnt er nicht, dass der zum Rosenkavalier bestimmte Octavian sich schließlich selbst in die Braut verliebt …

Nach den archaisch-dramatischen Einaktern Salome und Elektra suchte Richard Strauss für seine nächste Oper nach einem leichteren, heiteren Stoff im Stil von Mozarts Opernkomödien – ein Ansinnen, auf das sich auch Hugo von Hofmannsthal gern einließ. Er schuf mit seinem Libretto ein künstliches Rokoko-Wien mit ebenso überzeugenden wie erfundenen Bräuchen und Dialekten, das Strauss auf musikalischer Seite noch mit anachronistischen Walzern veredelte. In diesem Fantasie-Wien voller Lebenslust, Schwänke und althergebrachter Standesgrenzen, aber auch voll Depression und Morbidität spiegelt sich nicht nur das 18. Jahrhundert, sondern erst recht die dem Ende zusteuernde Belle Époque. So bietet Strauss’ Partitur noch einmal den ganzen orchestralen Klangfarbenreichtum auf, schier hemmungsloses Schwelgen, das im in puncto musikalischer Schönheit unübertroffenen Schlussterzett kulminiert, zeigt aber auch tiefe Brüche. Nur wenige Jahre vor dem Zusammenbruch der Donaumonarchie wird Der Rosenkavalier zum Abgesang auf eine ganze Epoche.

Handlung

Die Oper spielt in Wien zur Zeit der ersten Regierungsjahre Maria Theresias, um 1740.

Erster Akt

Im Schlafgemach

Maria Theresa Fürstin Werdenberg, Frau eines Feldmarschalls, vergnügt sich in Abwesenheit ihres Gatten mit ihrem siebzehnjährigen Geliebten, Octavian Graf Rofrano. Die Szene wird durch Klopfen an der Tür gestört, doch ist es nicht etwa ihr Ehemann, sondern ihr Vetter, Baron Ochs auf Lerchenau. Octavian verkleidet sich in der Eile als Kammerzofe und kann sich in dieser Maskerade der Zudringlichkeiten des mit seiner unersättlichen Begierde prahlenden Barons kaum erwehren. Der Baron ist in Geldnöten und beabsichtigt, die junge Sophie zu heiraten, die Tochter des kürzlich geadelten, neureichen Herrn von Faninal. Die Feldmarschallin bietet ihm Octavian – von dessen Gegenwart der Baron nichts ahnt – als Bräutigamsführer („Rosenkavalier“) an. In diesen Handlungsablauf eingeflochten ist das Lever, der morgendliche Empfang im Schlafgemach der Fürstin mit einem großen Durcheinander von Bittstellern, Intriganten, Personal und anderen, was durch ein Quodlibet gestaltet ist.

Zweiter Akt

Im Hause des Herrn von Faninal

Sophie, Tochter des Herrn von Faninal, bereitet sich auf die Ankunft des Rosenkavaliers vor, der ihr zeremoniell eine silberne Rose überbringen soll und damit die Ankunft des Bräutigams ankündigt. Der Rosenkavalier ist Octavian; als er Sophie gegenübersteht, verliebt er sich in sie. Der anschließend auftretende Baron zeichnet sich durch ein rüpelhaftes Benehmen aus, was seine zukünftige Braut abstößt. Als sich Octavian und Sophie heimlich küssen, werden sie von Valzacchi und Annina, einem italienischen Intrigantenpärchen, verraten. Der Baron ist darüber nicht bekümmert, doch Octavian fordert ihn auf, von Sophie abzulassen. Schließlich verwundet er den Baron mit dem Degen. Sophies Vater greift ein und droht, sie bei weiterer Verweigerung der Heirat lebenslang ins Kloster zu schicken. Der verletzte Baron erhält schließlich durch Annina einen Brief, in dem ihn die Kammerzofe der Fürstin zum Stelldichein lädt.

Dritter Akt

In einem Wirtshaus

Der Baron trifft sich mit der vermeintlichen Kammerzofe in einem Wirtshaus. Allerdings haben Octavian, Valzacchi und Annina dem Baron eine Falle gestellt. Während der Baron zudringlich wird, tritt die verschleierte Annina mit vier Kindern auf, die angeblich von ihm sein sollen. Ein Polizeibeamter greift ein, woraufhin der Baron völlig die Fassung verliert. Schließlich kommen Sophie und ihr Vater hinzu, der sich nun gegen das geplante Ehebündnis stellt. Auch die Feldmarschallin tritt auf, beschwichtigt den Polizisten und jagt den Baron davon. Ihr bleibt aber nichts anderes übrig, als Octavian für die Verbindung mit Sophie freizugeben

Programm und Besetzung

Musikalische Leitung: Christian Thielemann

Inszenierung: André Heller

Bühne: Xenia Hausner

Kostüme: Arthur Arbesser

Licht: Olaf Freese

Video: Günter Jäckle, Philip Hillers

Einstudierung Chor: Gerhard Polifka

Feldmarschallin Fürstin Werdenberg: Julia Kleiter

Baron Ochs auf Lerchenau: Peter Rose

Octavian: Patricia Nolz

Herr von Faninal: Roman Trekel

Sophie: Nikola Hillebrand

Jungfer Marianne Leitmetzerin: Clara Nadeshdin

Valzacchi: Karl-Michael Ebner

Annina: Katharina Kammerloher

Ein Polizeikommissar: Friedrich Hamel

Haushofmeister bei der Marschallin: Florian Hoffmann

Haushofmeister bei Faninal: Junho Hwang

Ein Notar: Carles Pachon

Ein Wirt: Stephan Rügamer

Ein Sänger: Andrés Moreno García

Eine Modistin: Sonja Herranen

Staatsopernchor, Kinderchor der Staatsoper, Staatskapelle Berlin

Staatsoper Unter den Linden

Staatsoper Unter den Linden ist eines der angesehensten Opernhäuser Berlins mit einer reichen Geschichte und bedeutendem kulturellen Einfluss.

Geschichte:

Die Staatsoper Unter den Linden wurde ursprünglich zwischen 1741 und 1743 unter der Leitung des Architekten Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff erbaut. Sie wurde von Friedrich II. von Preußen in Auftrag gegeben und hieß zunächst Königliche Oper. Das Opernhaus hat mehrere Renovierungen und Neubauten erfahren, insbesondere nach den Schäden im Zweiten Weltkrieg. Es wurde 1984 nach einer umfassenden Renovierung wiedereröffnet.

Bau:

Das ursprüngliche Design zeichnete sich durch seinen barocken Stil aus, mit einer eleganten Fassade und einem prächtigen Eingang. Das Gebäude wurde in den 1950er und 1980er Jahren rekonsturiert und bewahrte dabei seine klassische Außenansicht, während das Innere modernisiert wurde. Die Fassade verfügt über ein klassisches Portikus mit sechs korinthischen Säulen und ein markantes zentrales Giebel.

Innenraum:

Das Innere ist bekannt für seine opulente und klassische Gestaltung. Das Auditorium ist berühmt für seine Akustik und Pracht, mit luxuriösen Samtsitzen und aufwendigen Dekorationen. Die Bühne und die Sitzbereiche wurden aktualisiert, um modernen Aufführungsstandards zu entsprechen, während die historischen Ästhetik erhalten blieb.

Konzerte und Aufführungen:

Die Staatsoper Unter den Linden bietet eine Vielzahl von Aufführungen, darunter Opern, Orchestermusik und Ballett. Sie ist die Heimat der Staatskapelle Berlin, eines der führenden Orchester Deutschlands. Das Opernhaus ist bekannt für seine hochwertigen Produktionen und seine Rolle in Berlins lebendiger Kulturszene.

JOURNEY

Die Staatsoper Unter den Linden ist aufgrund ihrer hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr vollständig barrierefrei erreichbar.

ADRESSE: Unter den Linden 7; 10117 Berlin

S-BAHN

S+U Friedrichstraße (S1, S2, S5, S7, S25, S75)

U-BAHN

Hausvogteiplatz (U2)

Museumsinsel (U5)

Stadtmitte (U2, U6)

Unter den Linden (U5, U6)

BUS

Staatsoper (100, 245, 300)

Unter den Linden/Friedrichstraße (100, 147, 245, 300, N6)

PARKEN

Q-PARK Parkhaus Unter den Linden/Staatsoper

Bebelplatz, 10117 Berlin

Im Parkhaus stehen fünf Ladestationen für Elektroautos zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie hier.

Das unterirdische Parkhaus am Bebelplatz bietet Behindertenparkplätze und direkten Zugang zum Opernhaus. Bei der Einfahrt in das Parkhaus zwischen 17:30 Uhr und 23:30 Uhr beträgt die maximale Parkgebühr 7 €. Um diesen Tarif zu nutzen, geben Sie Ihr Parkticket an einem der Kassenautomaten ein und die Nachricht „Theatertarif“ wird auf dem Display angezeigt. Bitte beachten Sie, dass der Tarif nicht verfügbar ist, wenn Sie das Parkhaus vor 17:30 Uhr betreten, und daher nicht auf dem Display angezeigt wird. TIPP: Wenn Sie den Theatertarif vor der Veranstaltung am Automaten bezahlen, können Sie unnötiges Warten nach der Vorstellung vermeiden.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

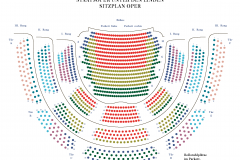

Sitzplan

Sitzplan