La Bohème

Januar 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

La Bohème

Oper in vier Bildern (1896)

Musik von Giacomo Puccini

Text von Giuseppe Giacosa und Luigi Illica nach Henri Murger

Dauer: ca. 2:25 h inklusive einer Pause nach dem zweiten Bild

Sprache: In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Altersempfehlung: ab 10 Jahren

Je nach Auftragslage leben der mittellose Dichter Rodolfo und seine drei gewitzten Künstlerfreunde mal in äußerster Not, dann jedoch auch wieder im Überfluss und verfallen in Verschwendungslaune. Als eines Tages ihre Nachbarin Mimì vorbeischaut, verliebt sich Rodolfo auf den ersten Blick in die zerbrechliche junge Frau. Doch schnell werden die Lebenskünstler angesichts Mimìs Krankheit von der harten Realität eingeholt.

In einer losen Szenenfolge schildern Puccini und seine Librettisten nicht nur eine tragisch endende Liebesgeschichte, sondern porträtieren dabei auch die Subkultur der Bohémiens im Paris des 19. Jahrhunderts – mit ihrem Freiheitsdrang in gesellschaftlicher wie künstlerischer Hinsicht, ihrem Selbstverständnis als Bürgerschreck, ihrem Alltag zwischen ausgelassener Feierlust und Existenznöten: ein Lebensstil, den auch der Komponist während seiner Studienzeit gepflegt hatte. Mit den detailverliebten musikalischen Schilderungen des Ambientes schuf Puccini eine neue Form des veristischen Melodrammas. Seine eindringliche und klangmalerische Musik beschreibt die Welt der Bohémiens und ihre Umgebung dabei genauso realistisch und minutiös wie auch das Seelenleben der ihr entstammenden Figuren. In poetischen Bildern legt Lindy Hume das Werk als einen nostalgischen Rückblick auf die unbekümmerte, aber auch allzu vergängliche Jugend an.

Handlung

Die Oper spielt in Paris um das Jahr 1830.

Erstes Bild

Ort: in einer Mansarde

Die armen Künstler Rodolfo, ein Dichter, und Marcello, ein Maler, sitzen am Weihnachtsabend in ihrer Pariser Mansarde frierend vor dem kalten Ofen. Sie haben weder Brennholz noch etwas zu essen. Um den Ofen wenigstens für kurze Zeit zu entzünden, opfert Rodolfo eines seiner Manuskripte. Es ist schnell verbrannt und der Ofen wird wieder kalt. Ihr Freund, der Philosoph Colline, kommt ebenfalls nach Hause. Er betritt missmutig die Bühne, denn sein Versuch, ein paar Habseligkeiten im Pfandhaus zu versetzen, misslang, da dieses am Weihnachtsabend geschlossen ist. Als letzter kommt Schaunard, ein Musiker, in die Mansarde. Er ist gut gelaunt, denn er hat einen Auftrag erhalten und bringt Wein, etwas zu essen, Brennholz und Geld. Die Laune der vier Freunde bessert sich, und sie beschließen, den Abend in ihrem Stammcafé im Quartier Latin zu verbringen. Da tritt der Vermieter Benoît auf und unterbricht die übermütige Stimmung, indem er die längst fällige Miete eintreiben möchte. Die armen Künstler wissen Rat und verlegen sich auf eine List: Sie bieten Benoît Wein an und verwickeln ihn in ein freundliches Gespräch über seine Wirkung auf die Damenwelt. Der Vermieter fühlt sich geschmeichelt und beginnt weinselig zu prahlen. Nun wendet sich die Unterhaltung: Die vier Künstler machen ihrem Vermieter mit gespielter Entrüstung Vorwürfe, weil dieser seine Frau betrügt, und werfen ihn schließlich aus der Mansarde. Fröhlich beschließen sie nun, ins Café Momus im Quartier Latin zu gehen, um zu feiern. Rodolfo bleibt zunächst zurück, da er einen Artikel fertigstellen will, verspricht aber nachzukommen.

Als Rodolfo, der jetzt allein in der Wohnung ist, an seine Arbeit geht, klopft es an der Tür: Mimì, eine Flurnachbarin, tritt ein und bittet ihn um Feuer für ihre auf der Treppe erloschene Kerze. Sie erleidet in Rodolfos Wohnung einen kurzen Schwächeanfall und verliert dabei ihren Schlüssel, den sie später gemeinsam mit Rodolfo sucht. Er möchte nicht, dass sie den Schlüssel zu schnell findet, und als er auch seine Kerze ausbläst, suchen beide gemeinsam im Dunkeln. Ihre Hände berühren sich, und Rodolfo, der von Mimì angetan ist und den Schlüssel findet, ihn aber heimlich in seine Tasche steckt, stellt sich vor und erzählt von sich (Arie Che gelida manina). Daraufhin erzählt auch Mimì aus ihrem Leben und von ihren Träumen (Arie Sì. Mi chiamano Mimì), und die beiden kommen sich in einem Augenblick verliebter Zweisamkeit näher (Duett O soave fanciulla). Schließlich folgen Mimì und Rodolfo den wartenden Freunden ins Café Momus.

Zweites Bild

Ort: Quartier Latin – Café Momus

Im Quartier Latin herrscht ausgelassener Weihnachtstrubel. Auf dem Platz vor dem Café macht der Spielzeugverkäufer Parpignol zu dieser Jahreszeit immer ein gutes Geschäft und hält dem Ansturm der vielen Kinder kaum stand. Rodolfo kauft ein rosa Häubchen für Mimì, das sie sich schon immer gewünscht hat, wie sie später bekundet. Er stellt sie seinen Freunden vor und zusammen wird im Café Momus fröhlich gefeiert. Am Nebentisch hat sich Musetta, die frühere Geliebte Marcellos, niedergelassen. Sie ist in Begleitung ihres neuen, reichen und merklich älteren Verehrers Alcindoro, dessen sie mittlerweile allerdings überdrüssig ist. Marcello kann Musettas Flirt (Arie Quando m’en vò) nicht widerstehen, und als sie dies erkennt, schickt sie Alcindoro unter einem Vorwand zum Schuster. Auch sie sehnt sich nach Marcello zurück und beide kommen wieder zusammen. Schließlich verlassen die beiden Paare, Schaunard und Colline das Momus, ohne jedoch zu bezahlen. Die Rechnung muss der überraschte und geprellte Alcindoro nach seiner Rückkehr ins Café übernehmen.

Drittes Bild

Ort: Barrière d’enfer, am Stadtrand

Seit Weihnachten ist einige Zeit vergangen und die beiden Paare Rodolfo und Mimì sowie Marcello und Musetta haben wechselhafte Wochen hinter sich. Letztere leben in einem Gasthof nahe der Zollschranke am Stadtrand. Der Maler Marcello verziert die Wände eines Cabarets mit Bildern und kann so ein wenig Geld verdienen. Musetta tritt gelegentlich als Sängerin auf und gibt den Gästen ab und an Gesangsunterricht. Mimì ist mittlerweile sehr unglücklich und sucht an diesem kalten Februarmorgen Marcello auf, um ihn um Rat zu fragen. Sie spricht mit ihm über Rodolfos unbegründete Eifersucht und darüber, dass er sie deswegen verlassen hat. Als Rodolfo unerwartet erscheint, versteckt sich Mimì. Aus dem belauschten Gespräch der beiden Männer erfährt sie dann die wahren Beweggründe Rodolfos: Dieser erklärt Marcello, dass er Mimì nach wie vor liebe, diese aber sehr krank sei (Schwindsucht) und er ihr wegen seiner Armut nicht helfen kann. Er hofft, dass sie einen reichen Verehrer findet, einen, der sie besser unterstützen und ihr mehr helfen kann als er selbst, und nur deswegen hat er die Beziehung beendet. Mimì, die sich durch ein Husten verrät, verlässt ihr Versteck und beide schließen sich in die Arme. Sie beschließen schweren Herzens ihre Trennung, und zum Abschied gibt Mimì Rodolfo das rosa Häubchen, welches er ihr einst gekauft hat (Arie D’onde lieta uscì). Weil aber ihre Liebe zu groß ist, wollen sie sich nicht sofort trennen, sondern erst im Frühling, denn:

„im Winter, das ist zum Sterben! Einsam“

doch

„im Frühling, da ist die Sonne unser Genosse!“

Gleichzeitig haben Musetta und Marcello einen heftigen Streit wegen seiner üblichen Eifersüchteleien, woraufhin sich Musetta aufs Neue von ihrem Freund trennt und auch sie voneinander Abschied nehmen (Quartett Addio dolce svegliare alla mattina).

Viertes Bild

Ort: in der Mansarde

Einige Monate später, erneut in der Mansarde, versuchen Rodolfo und Marcello ihrer Arbeit nachzugehen. Dies gelingt ihnen nicht so recht, beide sind mutlos und unglücklich. Sie haben Liebeskummer und denken unentwegt an die schönen Tage mit ihren Lieben, Mimì und Musetta, zurück, von denen sie einige Zeit nichts mehr gehört haben (Arie O Mimì, tu più non torni). Colline und Schaunard kommen in die Mansarde und bringen etwas zu essen mit. Das Mahl fällt zwar spärlich aus, aber die vier Freunde nehmen es mit Humor, stellen sich vor, sie hätten die köstlichsten Speisen, und halten sich mit einem Tanz und einem gespielten Duell mit Feuerzange und Kohlenschaufel bei Laune.

Wenig später ändert sich die Situation: Musetta stürzt atemlos ins Zimmer und bringt die todkranke Mimì mit. Diese schafft es kaum mehr alleine die Treppe hoch, möchte aber Rodolfo noch einmal wiedersehen. Alle kümmern sich rührend um Mimì und Rodolfo bereitet seiner Geliebten einen Platz zum Liegen. Da sie dringend Geld für Medikamente, einen Arzt und einen Muff, den sich Mimì gewünscht hat, benötigen, opfern alle ihren letzten Besitz: Musetta beschließt, ihren Schmuck zu veräußern, Colline tut dasselbe mit seinem geliebten Mantel, der ihn einen langen Teil seines Lebens begleitet hat. Wehmütig verabschiedet er sich davon, bevor er ihn ins Leihhaus gibt (Arie Vecchia zimarra, senti). Nachdem die Freunde gegangen sind, um Geld zu besorgen, bleiben Rodolfo und Mimì allein zurück und erinnern sich ihrer ersten Begegnung in der Mansarde. Mimì nutzt die Gelegenheit, um Rodolfo ein letztes Mal ihrer Liebe zu versichern (Arie Sono andati? Fingevo di dormire), was dieser erwidert. Schließlich kehren die Freunde zurück, und die durch Tuberkulose geschwächte Mimì kann sich noch kurz über den mitgebrachten Muff freuen, ehe es mit ihrem Leben zu Ende geht und sie verstirbt. Rodolfo begreift dies als Letzter und bricht zusammen. Er bringt seine unendliche Trauer zum Ausdruck und die Oper endet mit seinen Schreien:

„Mimì … Mimì“.

Programm und Besetzung

Musikalische Leitung: Clelia Cafiero

Inszenierung: Lindy Hume

Bühne: Dan Potra

Kostüme: Carl Friedrich Oberle

Licht: Franz Peter David

Einstudierung Chor: Dani Juris

Mimì: Aleksandra Kurzak

Musetta: Maria Kokareva

Rodolfo: Saimir Pirgu

Marcello: Gyula Orendt

Schaunard: Jaka Mihelač

Colline: Jongmin Park

Parpignol: Álvaro Diana

Benoit, Alcindoro: Olaf Bär

Staatsopernchor, Kinderchor der Staatsoper, Staatskapelle Berlin

Staatsoper Unter den Linden

Staatsoper Unter den Linden ist eines der angesehensten Opernhäuser Berlins mit einer reichen Geschichte und bedeutendem kulturellen Einfluss.

Geschichte:

Die Staatsoper Unter den Linden wurde ursprünglich zwischen 1741 und 1743 unter der Leitung des Architekten Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff erbaut. Sie wurde von Friedrich II. von Preußen in Auftrag gegeben und hieß zunächst Königliche Oper. Das Opernhaus hat mehrere Renovierungen und Neubauten erfahren, insbesondere nach den Schäden im Zweiten Weltkrieg. Es wurde 1984 nach einer umfassenden Renovierung wiedereröffnet.

Bau:

Das ursprüngliche Design zeichnete sich durch seinen barocken Stil aus, mit einer eleganten Fassade und einem prächtigen Eingang. Das Gebäude wurde in den 1950er und 1980er Jahren rekonsturiert und bewahrte dabei seine klassische Außenansicht, während das Innere modernisiert wurde. Die Fassade verfügt über ein klassisches Portikus mit sechs korinthischen Säulen und ein markantes zentrales Giebel.

Innenraum:

Das Innere ist bekannt für seine opulente und klassische Gestaltung. Das Auditorium ist berühmt für seine Akustik und Pracht, mit luxuriösen Samtsitzen und aufwendigen Dekorationen. Die Bühne und die Sitzbereiche wurden aktualisiert, um modernen Aufführungsstandards zu entsprechen, während die historischen Ästhetik erhalten blieb.

Konzerte und Aufführungen:

Die Staatsoper Unter den Linden bietet eine Vielzahl von Aufführungen, darunter Opern, Orchestermusik und Ballett. Sie ist die Heimat der Staatskapelle Berlin, eines der führenden Orchester Deutschlands. Das Opernhaus ist bekannt für seine hochwertigen Produktionen und seine Rolle in Berlins lebendiger Kulturszene.

JOURNEY

Die Staatsoper Unter den Linden ist aufgrund ihrer hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr vollständig barrierefrei erreichbar.

ADRESSE: Unter den Linden 7; 10117 Berlin

S-BAHN

S+U Friedrichstraße (S1, S2, S5, S7, S25, S75)

U-BAHN

Hausvogteiplatz (U2)

Museumsinsel (U5)

Stadtmitte (U2, U6)

Unter den Linden (U5, U6)

BUS

Staatsoper (100, 245, 300)

Unter den Linden/Friedrichstraße (100, 147, 245, 300, N6)

PARKEN

Q-PARK Parkhaus Unter den Linden/Staatsoper

Bebelplatz, 10117 Berlin

Im Parkhaus stehen fünf Ladestationen für Elektroautos zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie hier.

Das unterirdische Parkhaus am Bebelplatz bietet Behindertenparkplätze und direkten Zugang zum Opernhaus. Bei der Einfahrt in das Parkhaus zwischen 17:30 Uhr und 23:30 Uhr beträgt die maximale Parkgebühr 7 €. Um diesen Tarif zu nutzen, geben Sie Ihr Parkticket an einem der Kassenautomaten ein und die Nachricht „Theatertarif“ wird auf dem Display angezeigt. Bitte beachten Sie, dass der Tarif nicht verfügbar ist, wenn Sie das Parkhaus vor 17:30 Uhr betreten, und daher nicht auf dem Display angezeigt wird. TIPP: Wenn Sie den Theatertarif vor der Veranstaltung am Automaten bezahlen, können Sie unnötiges Warten nach der Vorstellung vermeiden.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

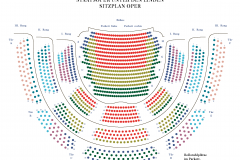

Sitzplan

Sitzplan